|

今日の「川柳」という文芸名が、〈元祖〉の宗匠名であるという事は、皆様ご存じの通りです。

その後、宗家の号として「川柳」が継承されることになりますが、元祖の川柳翁は、息子が「二代目」として号を継承することを考えたこともなかったでしょうし、ましてや、その号が260年を超えて令和まで継承されていようなどとは夢にも思わなかったでしょう。

「川柳」が文芸名として確立するのは、明治以降のことと言って間違いありませんが、既に幕末期から恣意的に「川柳」と呼ばれていたのも事実です。

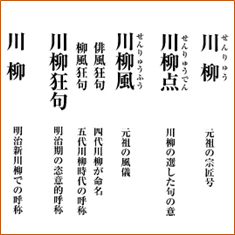

初代川柳の在世中は、「川柳評前句付万句合勝句」というのが正式の呼び名です。戯作の読みものの中などでは「川柳点の句」という呼び方も出てきます。「川柳点」とは「川柳が点」すなわち「川柳という点者が選んだ句」という意味です。読み方は「せんりゅうでん」と発音していたことが、当時のルビから判ります。

寛政2年(1790)に初代川柳が亡くなると、川柳一派の中から桃井庵和笛(もものいあん わてき)という人が点者となり、川柳評の万句合興行を引き継ぎます。この和笛翁が10年ほど一派を率いる存在となりますが、その時、元祖の川柳翁に敬意をもって肩書として「川柳風」という用語を使い出します。

「川柳風」とは、選をするにあたって、先師である「川柳の風儀に沿った…」という事を表明したものでしょう。それほど元祖の存在は、一派にとって大きなものであったという事です。

和笛翁の没後、一派は、「川柳風」の句会として継続、やがて、元祖の息子を探し出して二代目川柳を継がせて一派の領袖としました。このことにより「元祖」は、「古川柳」とか「初代(・・)川柳」とか呼ばれるようになります。今日、「古川柳」というと「江戸川柳」を意味するように思えますが、元々は「前の川柳」または「故川柳」という意味で「古川柳が用いられていました。

二代川柳が亡くなると、その弟が「三世」を継承しました。しかしこの三代目は、名を継いだだけで選句や人望の面で衆人に入れられず、数年で隠退をしてしまいます。三世川柳から四代目を継承したのは、柳号を眠檉賎丸(眠って静まるの洒落)こと八丁堀同心であった人見周助でした。四代目は、同心という役職を生かした交友の広さから、上は六万石の大名から葛飾北斎や小田川国貞などの絵師、柳亭種彦や十辺舎一九、為永春水のような文人、当代の団十郎や羽左衛門といった歌舞伎役者、舟遊亭扇橋やその門人などの芸人、横綱阿武松、そして大店の主人たちなど江戸の名士を一派に引き入れ、文化サロンのような華やかな川柳活動をします。今日、「川柳」が初代川柳の宝暦、明和時代の文化として教科書に載るのではなく「化政文化」の一つとして扱われるのは、この四代目川柳の活躍があってこそです。

そして四代目は、それまで名前の無かった一派の文芸名として「俳風狂句」と命名します。その華やかな時代は、天保の改革で頓挫。四代目は、町奉行に責められて川柳を隠退。その後を継いだ佃島の御用漁師・水谷金蔵が、五代目を継承しました。この時代は、「柳風狂句」と呼ぶことが多くなっていきます。五代目川柳が一派の心得として作った「柳風式法」でも解るように「柳風」という事が一派を象徴するようになっていきます。

「柳風狂句」とは「川柳風狂句」という義を略したものでしょう。その傍証のように、幕末には「川柳狂句」という恣意的な名称も見かけられるようになります。

やがて、五代目の息子が六世川柳を継承します。六世は、一派を組織化し全国の柳人を統括します。そこで生まれた名称が「柳風会」です。

六世の時代には、公式にも「俳風狂句」と「柳風狂句」が混在して使われました。

明治も30年代後半になって、新聞の投句者を中心に句会が生まれると、文芸名を確立する必要が生じ、元祖の名をとった「川柳」が一般的になっていきます。新聞や雑誌の公募欄も「狂句」や「川柳」が混在していましたが、明治の終りには、ほぼ「川柳」という呼称が固まりました。

一時期、個人の名(宗匠名)を文芸名とするのを好まない人々が、「短詩」だとか「柳詩」、「草詩」、「行詩」などという呼称で呼ぼうとしましたが、結局は「川柳」に収斂して今日に至りました。

|

元祖・柄井川柳翁

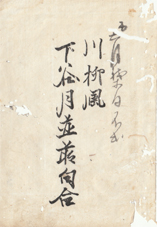

「川柳風」の文字が見える

下谷句会の会報

四世川柳

|